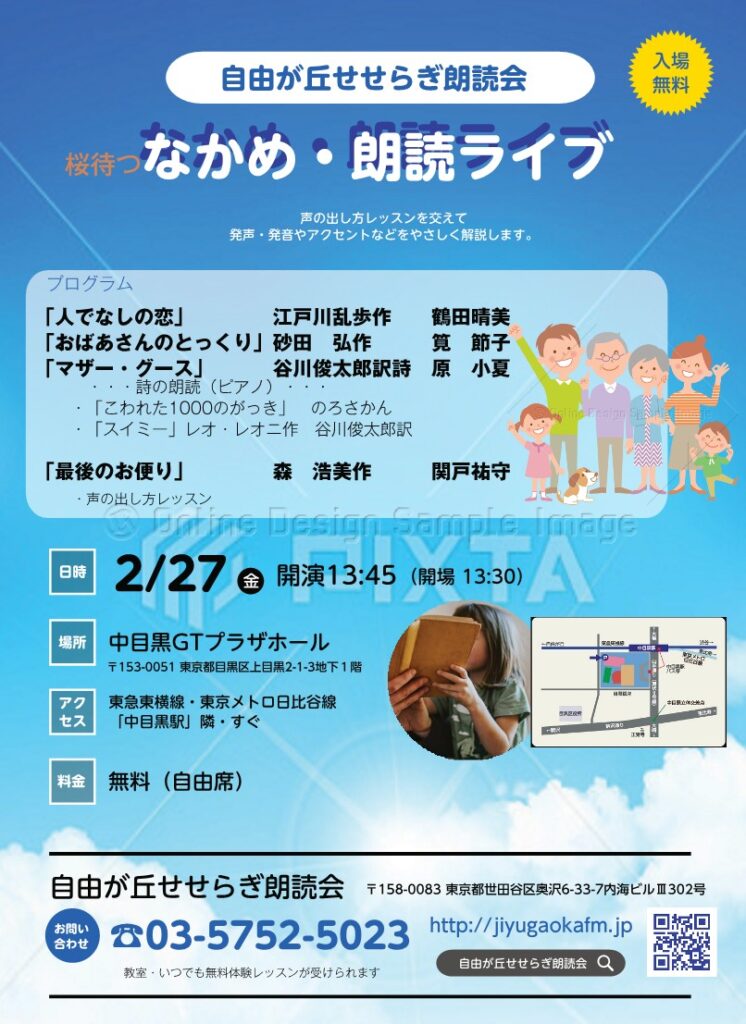

春待つ なかめ朗読ライブ 自由が丘せせらぎ朗読会

自由ヶ丘せせらぎ朗読会代表の関戸祐守が朗読出演いたします

「春待つ なかめ朗読ライブ}

期日 2月27日(金)

開演午後1時45分 開場午後1時30分

会場 めぐろGTプラザホール

入場無料

プログラム

鶴田晴美 「人でなしの恋」江戸川乱歩

筧 節子 「おばあさんのとっくり」 砂田 弘

原 小夏 「マザー・グース」谷川俊太郎訳詩

・・・詩の朗読・・・

「こわれた1000のがっき」のろさかん作

「スイミー」レオ・レオ二作 谷川俊太郎訳

関戸祐守 「最後のお便り」森 浩美

・発声・発音アクセントなどアナウンスレッスンを交えます

自由が丘せせらぎ朗読会教室 2026年春 朗読講座生募集

自由が丘せせらぎ朗読会 朗読の教室 春の講座生募集

希望者はお問い合わせください。03-5752-5023

(個人レッスンが主体です)

無料体験レッスン

2月18日(水) 午後 1:30から90分

2月21日(土)午前10:30から90分

2月24日(火)午前10:30から90分

2月28日(土)午前10:30から90分

3月 3日(火)午前10;30から90分

体験レッスン希望の方はいずれか選んでご連絡ください。

03-5752-5023

「自由が丘せせらぎ朗読会教室」では2026年春の生徒を募集。年齢を問わず、朗読を学べる「朗読教室」や発表の場となる「朗読会・公演」「YouTube朗読収録(朗読日和)(朗読のひととき)」などさまざまな機会を用意。ボランティア活動やオンラインを通じた全国の朗読愛好家との交流で、新たな出会いが広がる楽しみも。声に出して読むことは脳の働きを活性化さ健康にも効果的。あなたも名作の語り部になってみませんか。

当朗読講座の特色は

・最大1講座2名又は1名の授業(ほぼ個人レッスン)

・教室は、貸室ではなく自由が丘駅から近い(4分)スタジオ教室。

・授業時間は2時間たっぷり、読む作品を途中で切ることは

ありません。お一人が20分作品を複数回、練習します。

・年齢不問で若い人から高齢者(最高齢88歳)の方も学んでおら

れ、安心して授業が受けられます。

無料体験レッスン申し込み・お問い合わせは 03-5752-5023

●まずは無料体験レッスンへ。

現在、☎あった方に随時体験レッスンを行っています。

申し込みは自由が丘FMTV「自由が丘せせらぎ朗読会教室」まで・・。

場所 〒158-0083 東京都世田谷区奥沢6-33-7 内海ビルⅢ 302号

HP https://jiyugaokafm.jp

Mail rodoku@jiyugaokafm.jp

☎ 03-5752-5023

FAX 03-5752-5024

・授業期間 原則として1年間

殆どの人が更新して数年学んでおられます。

・授業時間(クラス単位)

1~2名最大3名の少人数レッスン(2時間)です。

いずれか(2時間)を選択して授業を受けていただきます。

授業は長文でも1作品を区切る事なく、完読し学習。

月曜日 朝10時半~12時半

月曜日 昼13時半~15時半

月曜日 夕16時~18時

火曜日 朝10時半~12時半

火曜日 昼13時半~15時半

火曜日 夕16時~18時

水曜日 朝10時半~12時半

水曜日 昼13時半~15時半

水曜日 夕16時~18時

木曜日 朝10時半~12時半

木曜日 昼13時半~15時半

木曜日 夕16時~18時

金曜日 朝10時半~12時半

金曜日 昼13時半~15時半

金曜日 夕16時~18時

土曜日 朝10時半~12時半

土曜日 昼13時半~15時半

日曜日 昼10時半~12時半

・授業教室

〒158-0083 東京都世田谷区奥沢6-33-7内海ビルⅢ302 (自由が丘駅南口から大井町線に沿って徒歩4分)

「自由が丘FMTVスタジオ内」

・講師 関戸祐守

FM大阪アナウンサー・

和歌山放送アナウンサー

FM世田谷アナウンス講座専任講師

JFN(ジャパンFMネットワーク事務局長

現自由が丘FMTV代表

・受講料

授業料 12000円/月3回

8000円/月2回 の2つの形式があります。

(入会金・教材費不要)

・申し込み(体験レッスン・資料請求)

電話又はFAX、メールで

電話 03-5752-5023

FAX 03-5752-5024

Mail rodoku@jiyugaokafm.jp

講師 関戸祐守

◆講師 関戸祐守

FM大阪アナウンサー・和歌山放送アナウンサー・FM世田谷アナウンス講座専任講師・

現自由が丘FMTV代表・(株)コミュニティメディアネットワーク代表

その他、FM東京内全国FM放送協議会(JFN)事務局長・現自由が丘せせらぎ朗読会代表・講師

教室(地図)

〒158-0083東京都世田谷区奥沢6-33-7

内海ビルⅢ 302号

東横線自由が丘駅南口から歩4分

お問い合わせ 無料体験レッスン 申し込み

(下のコンタクトフォームからお申し込みください)

教室の講座生の皆さん

年2回の定期発表会風景 (めぐろパーシモンホール)

youtube朗読チャンネル「朗読日和」

朗読

名作を声で表現する楽しさ

声に出して伝える『朗読』は人のこころを動かします。

そして何より新たな自分自身に出会えます。

同じ物語でも読む人、聞く人によって受け取り方、感じ方は様々です。

小説、童話、古典、さまざまな作品に触れながら、“あなたの、あなたらしい朗読”を始めてみませんか?

☆自分の声で表現してみたい

☆上手に読み聞かせができたら、、、

☆自分に自信を持ちたい

☆呼吸を整え、五感を甦らせたい

●全体発表会 2回/年

会場(都立大学駅下車パーシモンホール)

●クラスごとのプチ発表会 随時

会場1(田園調布せせらぎ館)多摩川駅前

会場2(太田区民プラザ小ホール)下丸子駅前

会場3(めぐろGTホール)中目黒下車

●自由が丘FM生番組①(youtube)https://jiyugaokafmtv.net

「朗読のひととき」朗読出演

●自由が丘FM生番組②(youtube)https://tvradio.tokyo

「朗読日和」朗読出演

●老人施設や保育園で朗読ボランティア活動(月1回)

発表会・youtube朗読配信

授業で練習した成果を“朗読発表会”として披露しています。

また、youtube収録・配信し、ボランティアにも寄与します。あなたが感じたままを声に乗せ、あなたらしい物語を聞き手に届けてください。当校はひとりひとりを丁寧に、個性を活かして育てています。

あなたのペースで、比較的お好きな時間に通える教室です。

体験レッスンはお気軽にお問い合わせください。初心者の方大歓迎です。

自由が丘せせらぎ朗読会風景

朗読日和

自由が丘FM 概要

所在地 〒158-0083

東京都世田谷区奥沢6-33-7 内海ビルⅢ 302号室

◆代表 関戸祐守

(株)和歌山放送アナウンサー

(株)FM大阪取締役アナウンサー

(株)FM世田谷アナウンス講座講師

現自由が丘FMTV代表

◆☎ 03-5752-5023

◆FAX 03-5752-5024

◆Mail

(総合) sekido@jiyugaokafm.jp

(アナ講座) ana@jiyugaokafm.jp

(朗読講座) rodoku@jiyugaokafm.jp

◆HP

(総合) https://jiyugaokafmtv.jp

(朗読講座) https://jiyugaokafm.jp

過去の朗読会発表会を見ることができます。(youtube)

朗読を楽しむ

「想像」する楽しさ

朗読の魅力は読み手と聞き手が一つになって「想像する楽しさ」を実現することです。「想像する楽しさ」は「読書」の魅力でもあります。読書と朗読の違う点は「想像した事をどう表現しよう」というところまで想像することです。朗読で表現するためには、より具体的に、より細かく想像する必要があります。(この場面では主人公はどこを向いているのだろう、どれぐらい相手と離れているんだろう、怒っているのかな、寂しがっているのかな)などを想像する、朗読では読書と違ってより深く作品の世界に入ることが出来ます。

「好きな作家だけにこだわらない」

朗読だけだと自分の好きな作家、好きなジャンル、など読む本の傾向は偏ってきます。しかし「朗読する本」という探し方で、本を探すと、自分の好みとは関係ない本とも出合うことができます。(こんな作品もあったのか、この作家の作品もなかなかいいなあ)など思いがけない出会いをすることが出来ます。

「表現」を体感できる楽しさ

朗読の魅力は、年齢を問わず、性別を問わず、声質を問わずに「表現する」ことが出来「表現する楽しみ」を実感できます。男性でも、女性でも、年配者でも小学生でもハスキーボイスでも低い声でも高い声でも朗読を楽しむことが出来ます。朗読発表会へ行くと、年配の男性、年配の女性が朗読をされています。「こんな年齢でも朗読を楽しめるのだ。年齢も性別も関係ない」と感じることでしょう。

「声」を出すことで気分爽快

声をしっかり出すことが出来るのは、元気な証拠です、元気がなかったり落ち込んだりしているときは、声を出す気分になりません。しかし、逆に考えると、落ち込んでいても声を出していけば元気になっていく、と言えます。また、腹式呼吸で吸って吐いて、を繰り返すとリラックス効果も得られます。

かまないで

朗読の魅力は、朗読の人によって異なります。自分なりの楽しみ方をみつけているかもしれません。中には「朗読以前にかんでしまって読めない」という人がいます。朗読を楽しむときには「かまずに声を出して読む」ことから始まります。噛んでしまう人は文字を追いかけることに必死で楽しむところまでいきません。

「詩」を朗読する

朗読は昔話や民話、日本文学、現代小説。古典などいろんな作品を読むことができますが、そんな中で読み方が難しいのは「詩」です。「詩」の読み方を考えます。「詩」は声に出して読むことを前提とした文章です。そのために読んだ時のリズム・語感が優先されます。そのため内容の意味が分からない詩もありますが、「詩」を読むにあたり日々の生活の中で磨かれるセンスや経験、なにより「詩」を深く読み取ろうとする姿勢が必要です。

「一息で読む」

朗読は「間」が大事です。しかし間を開けるために読点(、)をたくさん追加して読むと間延びしてしまいます。そこで思い切って読点(、)を消して一息で読む練習をしてみましょう。

朗読の極意は「力を抜くこと」

「作品を上手に読みたい」「わかりやすく読みたい」「表現豊かに読みたい」など読み手の思いがつよいほど、読むことに一生懸命になりがちです。「伝えたい」思いが強いがゆえにすべての言葉が強調されてしまいます。

朗読の神髄は「自然であり」全身、特に唇と舌から力を抜くことです、力を抜くためにはどうするか?朗読する直前に意識的に力を抜いても意味がありません。作品を何回も何回も読み込んでその作品を自分のものにして、聞く人に感動してもらうという精神が必要です。自分のものにしてしまうと、力まなくなります。

助詞上げ(強く発音)の癖を直す

「は」「が」「を」「から」など助詞を強調しない。これらはあくまでも助詞であり、場合によって、聞き手が聞こえなくても意味は伝わります。助詞上げの癖はちょっとしたコツで直すことができます。助詞を強く発音するのは問題ですが、文節の強調する文の続き具合から高く発音するのは問題ありません。 「京都へ、行きます。」

「強調する・しないの読み方」

朗読するときはこの言葉を目立たせたいと思う言葉は強調(プロミネンス)して読みます。しかし「目立たせたいと思っているのに目立たない」「目立たせないのに目立ってしまう」という現象が発生してしまう事があります。強調の仕方は、言葉の前後に間を入れる。

強く発音。高く発音。ゆっくり発音。2度繰り返すなどの方法があります

「文節の冒頭はさらっと、あとゆっくり着地」

文節が変わる次の頭は少しコンパクトに高めにサラッと・・。文節の終わりはゆっくり低く終わるので、次行に代わる文節の最初部分はサラっと高めに読んで下さい。

「緩急の使い方」

朗読の最悪の読み方は一本調子。聞き手を退屈させないために常に変化が必要です。時によっては身体全体で表現するときもあり、手や体を少し動かすことによって声にも変化が現れます。導入部はテンポを速く読んで、濡れ場のシーンはテンポを落として読むなど緩急を使った工夫が必要です。

「語尾だけで朗読の印象を変えるコツ」(語尾処理))

朗読のときに、語尾に気を使っていますか?語尾の使い方を意識的に変えることで朗読全体の雰囲気を変えることができます。明るい雰囲気にしたい、雰囲気をだしたい。続きがあるような雰囲気を出したい、など実は語尾に抑揚をつけて表現します。